| 「ネパール調の Dekさんの思いやり」 |

ここまでの十四日間のトレッキングは、快調そのもので、Morning time の前には、いつも荷物整理は終わっていた。しかし、一昨日のManaslu BCへの登り、昨日のManaslu BCからの下りはどちらも大変で、かなり疲れ果てていた。Morning Time の「紅茶をどうぞ」の声の十分前あたりまで、眠り込んでいた。

「今日の荷づくりは、私がやります。」「今日は、この私にやらせてください。」 Dekさんの強い申し出に甘えて、荷づくりを任せてしまう。Samdoに着いて分ったことであるが、テントの中に置かれている私の荷物を見てびっくりした。ロープの結び方ひとつとっても、合理的で、しかもていねいである。

寝坊した私をfollowするときの、そのタイミング、その言葉がけにも、ネパール人の思いやりを感じたし、「してあげました」と相手に思わせない「親切さ」にも、心をうたれた。

|

| 「今回の、Manaslu トレッキングへの思い入れのはげしさ」 |

前にも書いたが、今回のトレッキングで、力を入れた事前学習が四つある。その中の一つに「村の名前を覚え、その位置関係をとらえる」がある。これにはかなり力を入れ、時間もかけた。一、二か月なんていう、はんぱな当たり方ではなく、一年、一年半という膨大な時間を費やした。

ネパール語、チベット語に馴れ、親しむまでに一苦労した。白地図を書き、主だった山脈、川、氷河を書き込み、最後に、この「村」の名前を書き並べていくのである。

「ヒマラヤの、高地に住む人と、たくさん話がしてみたい。」「高地の人が、大事にしている、思い、考えを知りたい。」十数年前から、私が持っている、この希求心に支えられての学習であった。だから、それは難しくはあっても、興味の膨らむ学習でもあった。

今回のトレッキングは、Manaslu(8136メートル)を真ん中にして、その周り(地図上の水平距離で約210キロメートル)を、二十八日かけて登り、歩くというものである。そのため、いくつもの村を通り抜け、そして立ち寄りもした。村の人の心の中に入っていくのに、「村を知ること」が、一番の早道であることを、これまでの経験で、私は知っていた。

日本人が私一人であることも幸いして、この「村の学習」が、村人との会話の切り出しとなり、会話を膨らめていくときに、大いに役立ったのである。45〜46個に及ぶ村の名前を、今でも、すらすら、飛ばすことなく、順序どおりに、全部言うことも、書くことも出来る。これは、私のManaslu トレッキングへの、思い入れの激しさの、その証でもあると一人自慢している。

「yo gau ko name ke ho ?」 「ここの 村 の 名前は 何 ですか。」

「tapai ko gau ko name ・・・ ho ?」 「あなた の 村 の 名前は ・・・ ですか。」

初めて、人に会ったとき、私の会話はここから始まるのである。まさか、最初に 「tapai ko name ke ho ?」 「あなた の 名前は 何 ですか。」と切り出すわけにもいくまい。

|

| 「これぞ 理想の 兄妹」 |

Samdoの村は、標高3900メートルの高地にある。ここが最奥常住村で、もうこの上には村はない。今回のトレッキングで見る村の中で、私が一番興味を抱いていた村である。約四十戸、二百人が住んでいるといわれている。

この中の一軒の家に、世話になった、その時のことである。「これぞ、理想の兄妹」と書いたが、少しばかり、今困っている。というのは、とりたてて何か、強烈な兄妹愛のシーンのひとこまがあったわけではないので、文として綴るのが非常に難しいのである。

Manaslu 北峰。それに続くManaslu北稜であるNike Peak ナイケ・ピークが、この村のどちらにあったかは、はっきり記憶しているが、反対側の後ろの方には、どんな山がそびえ立っていたのか、思い出すことができない。山に取り付かれている私にとっては、こんなことは、ここSamdo サムドゥ以外にはない。このSamdoでは、山に魅せられる代わりに、この兄妹の二人に魅せられてしまったのである。

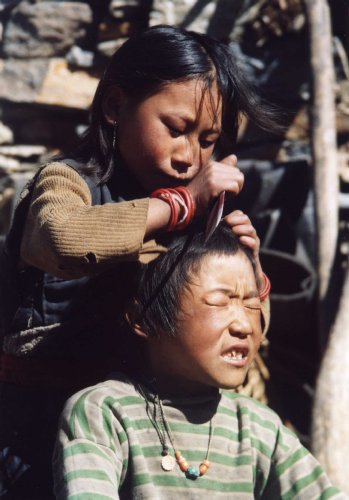

とにかく、二時間から三時間にわたって、五歳か六歳のこの妹と一つか二つ年上らしい兄の動きを、私は追いかけていたのである。二人のしぐさ、やり取り、表情、そして目の動きに吸い寄せられてしまったのである。うまくは書けないが、一、二その具体例をあげてみる。

大きな、七十〜八十センチはあるかというカナダライで、二人して髪を洗っている。石鹸などないので、そのぶん、かなり長い時間、しぶきを飛ばしての威勢のよい洗い方である。終わる頃、近くにいた母親が一本のタオルを妹に渡す。これまた威勢のよいしぐさで、ゴシゴシと頭も動かして拭きだす。向こう側で兄がそれを見ている。ここまでのことなら、日常的によく見るシーンである。

「拭き終わるまで、妹を見ている、兄の目」がなんともいえない。「妹が拭き終わるのを、待っていた」兄が、そのタオルを、今度は僕の番だよ、といいながら手を差し出す。妹は、渡す代わりに、「カナダライの向こう側の、兄の所に行く。」 そして「兄の髪をそのタオルで拭きだす」のである。

それがすんで、今度は妹が、自分のクシで髪をとかしだす。たまにしか洗わないのか、クシがうまく流れない。髪を掴みながら、長い時間かかってとかしていた。

終わってその後どうするか見ていたら、「兄の髪を、そのクシでとかしだした」のである。「痛いから、自分でやるよ、といいたげな、妹を見る兄の目」が、これまたいい。「私がやってあげるから、少しだけがまんをしてて、という妹の、兄を見る目と顔の表情」といったら、これ以上はない、最高の美しさである。

文字で、うまく表現できないのが、とても残念である。すてきな兄弟姉妹もどこかには、やはりいるのである。

|

| サムドゥの村で会った仲の良い兄妹。この子どもの家の庭にテントを張らしてもらったので、何時間も話し合うことができた。二十四枚写した写真の中の二枚がこれである。 |

|

| 「Asa さんの思いが伝わってくる Dinner の Menu」 |

毎日、休みなく歩きつづけているので、疲れが少しずつたまってくる。私の疲れをすでに感じ取っているAsaさんが、「なんとかしてあげたい。」と思っているその様子が伝わってくる。トレッキングも十五日目ともなると、朝から夜までの共同生活であるので、相手の思いがよく分るのである。今日の夕食のメニューを、忘れないために書いておく。

|

1. |

ご飯 |

二人で食べてちょうどよい量である。うまい。 |

|

2. |

みそ汁 |

ワカメのみそ汁。 うまい。 |

|

3. |

うどん |

三人前の量。 |

|

4. |

ピザ |

三〜四人でちょうどよい量。 とてもうまい。何が入っているのか知りたくなる。 |

|

5. |

ポップコーン |

三〜四人前の量。 |

|

6. |

野菜炒め |

白菜と竹の子 。うまい。 |

|

7. |

野菜 |

お湯を通したキャベツ。味付けがとてもよい。マヨネーズだけではない。 |

|

8. |

野菜 |

ダイコン ほどよいスパイスが効いている。 |

|

9. |

デザート |

三種類の果物が入っている缶詰め。 |

|

10. |

紅茶、コーヒー、ココア |

1. 2. 6. 7.は、そのおいしさが、日本で食べるのと、ほぼ同じか、少し上である。 「元気がでるようにと、たくさん作りました。」と、次から次へと運ばれてくるのである。

|

| 「日本語の まったくない毎日」 |

「よその国に行ったら、その国の言葉を大事にする。」 私がいつも、心していることの一つである。今回は、幸いにも、私一人が日本人であることで、ネパールの言葉を主として生活することができた。日本語をまったく使わない生活体験は、私に、思いがけない貴重なことを、たくさん送り届けてくれたのである。

その中でも、特に大きな贈りものが二つある。

「我以外 皆我師也」 これは、宮本武蔵の著者でも有名である、作家の「吉川 英治」が、晩年、たどり着いた世界である。

「我以外 皆我師也」 わたし以外、人、物、大自然すべてが、このわたしの師である。

日本語を、まったく使わない生活と、毎日がテント生活という原始的な生活スタイルとで、私も、その入口近くまでたどり着いたような気がする。

「我以外 皆師也」 これが、一つめである。

二つめは、「一人でいるより、二人でいた方が、はるかに、はるかに楽しい。」

当たり前のことではあるが、かなり深い所で、それを理解できたような気がする。

「日本語を使わない」ということは、つまり、ネパール語の会話をするということである。そうはいっても、たいした話が出来るわけではない。前にも書いたが、「gau」「村」と、この「村」にまつわる知識で、なんとか二、三十分。

それと、「babu」「父」 「ama」「母」 「dai」「兄」 「dede」「姉」 「bai」「弟」 「baini」「妹」 「sati」「友人」 「bauchha」「お子さん」 の言葉を使って、二、三十分、やっと話せるわけである。

私の発音が、種族によっては、そのまま届かない。また、うまく届いていかないから、おかしな言い方だが、その分だけ、会話がはずむのである。

相手が二人なら、「tapai ko ama ?」「あなた の お母さん?」 「そうです」とうなずいたら、今度はお母さんに向かって 「tapai ko bauchha ho?」 「あなた の お子さん ですか ?」

姉妹らしい二人なら、「tapai ko baini?」「あなた の 妹?」 首を横に振ったら、「oho sati ho 」「ああ そう ? 友達なのね。」

親しみのこもった、ここまでの会話だけで、その場が和んでくる。会う人、誰もが、みんないい人である。

|